Die derzeit in Afrika grassierende Ebola-Epidemie wirft ein Schlaglicht auf ein zentrales Problem der globalen Gesundheit: Es wird zu wenig zu Krankheiten geforscht, getestet und entwickelt, die Menschen in Entwicklungsländern betreffen.

Mit seinen vergleichsweise wenigen Todesfällen bildet Ebola nur die Spitze des Eisbergs. Über eine Milliarde Menschen, mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung, leiden an Armutskrankheiten. Dazu zählen neben 17 Tropenkrankheiten auch Tuberkulose und Malaria, mit jährlich 1,3 Millionen bzw. 627.000 Toten. Gesundheit ist häufig noch immer eine Frage des Geldbeutels. Warum wird nicht mehr für die Bekämpfung dieser Krankheiten getan?

Fehlende Anreize für Pharmaindustrie

Der Pharmaindustrie kommt bei der Forschung und Entwicklung im medizinischen Bereich eine Schlüsselrolle zu. Die großen pharmazeutischen Konzerne richten ihr Augenmerk jedoch vor allem auf lukrative Märkte in Industrieländern. Die überwiegend in Entwicklungsländern verbreiteten Krankheiten versprechen wenig Rendite – die Menschen und Regierungen sind zu arm, um Diagnostika, Präventionstechnologien, Impfstoffe und Medikamente zu finanzieren.

Dieses Problem ist erkannt. Mit neuen Modellen der Zusammenarbeit von Pharmafirmen, Gesundheits- und Forschungseinrichtungen und öffentlichen Stellen kann es gelingen, armutsassoziierte Krankheiten wirksam zu bekämpfen.

Partnerschaftlich zum Erfolg

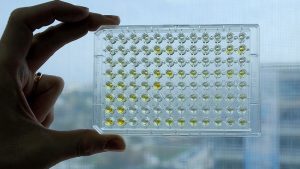

Ein solches Modell sind zum Beispiel Produktentwicklungspartnerschaften (Product Development Partnerships – PDPs). PDPs sind internationale Non-Profit-Organisationen, die akademische Institute, öffentliche Forschungseinrichtungen, Pharmafirmen und Nichtregierungsorganisationen zusammenbringen, um Forschungslücken zu schließen.

Mit diesem innovativen Public-Private-Partnership-Modell wurden in den letzten Jahren bereits große Fortschritte erzielt. So hat eine Kooperation der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Nichtregierungsorganisation PATH, und des Pharmakonzerns Serum Institute of India mithilfe des eigens entwickelten Impfstoffs MenAfriVac die Zahl der Meningitisfälle im Meningitisgürtel, der sich vom Senegal bis nach Äthiopien zieht, drastisch reduziert.

Auch der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria sowie die Impfallianz Gavi, die ebenfalls am Meningitis-Projekt beteiligt ist, zeigen, dass Kooperationen von Staaten, Impfstoffherstellern, Nichtregierungsorganisationen sowie Gesundheits- und Forschungseinrichtungen Leben retten.

Mangelnde Finanzierung

Regierungen müssen ihren Teil dazu beitragen, dass armutsassoziierte Krankheiten stärker erforscht und Diagnostika, Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden. Aufgrund seiner internationalen Führungsrolle im medizinischen Bereich kommt Deutschland hier eine besondere Bedeutung zu. Gemessen an der Wirtschaftskraft investiert Deutschland jedoch bislang viel zu wenig – es belegt im internationalen Vergleich gerade mal den zwölften Platz (PDF) mit 47 Millionen Euro im Jahr 2012 und liegt damit hinter Staaten wie Kolumbien, Indien, Frankreich und Italien.

Krankheiten kosten nicht nur Menschenleben und verbauen Perspektiven, sie behindern auch die Entwicklungschancen armer Länder. In den kommenden Monaten werden beim G7-Gipfel und bei den Verhandlungen zur Post-2015-Agenda die Weichen für die globale Entwicklung gestellt. Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung mehr Verantwortung übernimmt und mehr Gelder für die Forschung und Entwicklung bei armutsassoziierten Krankheiten zur Verfügung stellt. So sollte sie ihre 2015 auslaufende Förderung von PDPs kontinuierlich fortsetzen und die europäische Initiative European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) stärker unterstützen.

Wenn in der Vergangenheit mehr zu Ebola geforscht, getestet und entwickelt worden wäre, hätte die derzeitige Epidemie vielleicht verhindert werden können – genau wie die Millionen Sterbefälle durch armutsassoziierte Krankheiten. Es sollte uns ein Weckruf sein, vorausschauender zu handeln.